Sulle rive del Po tra Bizantini e Longobardi (VI sec. d.C.) il grande tesoro di piccole monete di Brescello (RE)

1 2 3 4 5

| Museo Civico "Carlo Verri" Biassono Sulle rive del Po tra Bizantini e Longobardi (VI sec. d.C.) il grande tesoro di piccole monete di Brescello (RE) 1 2 3 4 5 |

|

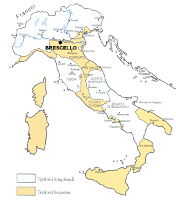

L'Italia tra bizantini e longobardi |

La diacesa dei longobardi |

Oggi, studiato da Ermanno Arslan, Conservatore del Museo, è pubblicato in Francia nella Raccolta di Studi in onore di Cécile Morrisson, illustre numismatica parigina.

Oggi, studiato da Ermanno Arslan, Conservatore del Museo, è pubblicato in Francia nella Raccolta di Studi in onore di Cécile Morrisson, illustre numismatica parigina. Le monete sono anche in parte vecchi esemplari ancora presenti in circolazione, con tipi vari, spesso molto consunti e di difficile lettura. Nella maggior parte hanno la Croce potenziata in ghirlanda, spesso così deformata da essere irriconoscibile. I tipi sono completamente diversi sia da quelli delle monete bizantine che da quelli delle monete longobarde (che comunque non coniavano oro). Essi richiamano solo lontanamente le monete in rame dell’Impero Romano del V secolo d.C. I conii di Diritto (di incudine) sono pochi, mentre quelli di Rovescio (di martello), sono moltissimi.

Quasi tutte le monete sono legate in sequenza di conio. Ciò indica che le monete sono state raccolte poco tempo dopo la loro produzione. La loro datazione è piuttosto ristretta, tra il 580 ca e il 600. Non vennero certo prodotte a Brescello. La presenza di tipi diversi indica che sono state raccolte altrove. Non sappiamo dove, forse in una città non lontana, che potrebbe essere Cremona, o Mantova, o anche Milano o Bergamo. O un altro centro importante. Non una città dell’Emilia dove circolava la moneta bizantina.

Le monete sono anche in parte vecchi esemplari ancora presenti in circolazione, con tipi vari, spesso molto consunti e di difficile lettura. Nella maggior parte hanno la Croce potenziata in ghirlanda, spesso così deformata da essere irriconoscibile. I tipi sono completamente diversi sia da quelli delle monete bizantine che da quelli delle monete longobarde (che comunque non coniavano oro). Essi richiamano solo lontanamente le monete in rame dell’Impero Romano del V secolo d.C. I conii di Diritto (di incudine) sono pochi, mentre quelli di Rovescio (di martello), sono moltissimi.

Quasi tutte le monete sono legate in sequenza di conio. Ciò indica che le monete sono state raccolte poco tempo dopo la loro produzione. La loro datazione è piuttosto ristretta, tra il 580 ca e il 600. Non vennero certo prodotte a Brescello. La presenza di tipi diversi indica che sono state raccolte altrove. Non sappiamo dove, forse in una città non lontana, che potrebbe essere Cremona, o Mantova, o anche Milano o Bergamo. O un altro centro importante. Non una città dell’Emilia dove circolava la moneta bizantina.  Museo

Civico "Carlo Verri" Museo

Civico "Carlo Verri"via san Martino, 1 20046 - Biassono (MB) tel./FAX 0392201077 cel. 3343422482 e-mail info@museobiassono.it. |

|